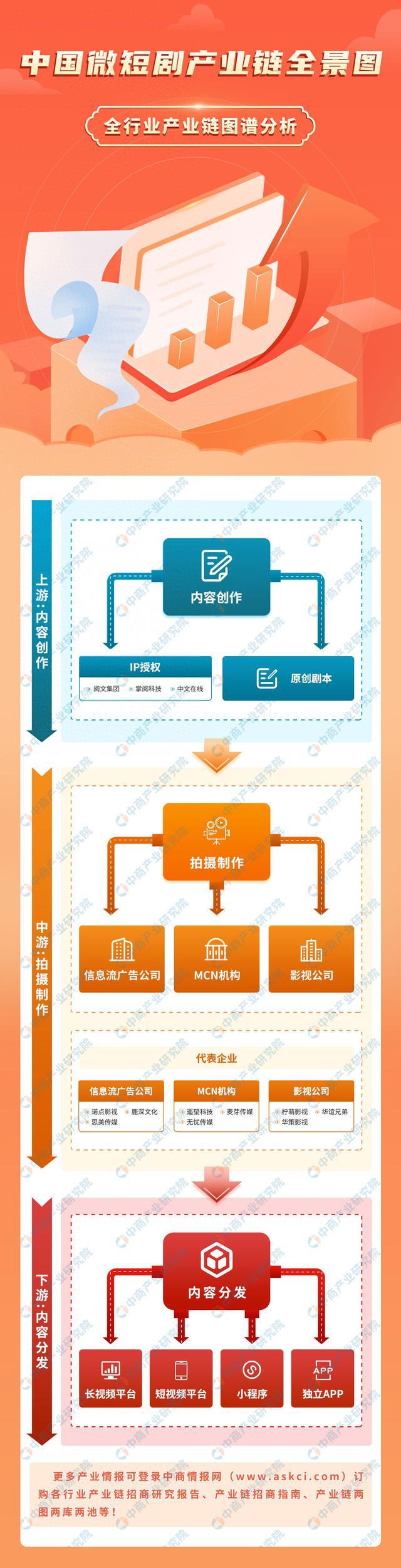

行业报告显示,截至2025年7月,我国微短剧用户规模已突破6.96亿,占网民总数的68%,市场规模达634.3亿元。在政策引导、市场调整、技术赋能多重作用下,今年上半年,微短剧行业在创作和传播方面呈现出显著亮点,展现出鲜明的发展趋势,同时也面临着一些亟待解决的问题。

随着广电总局持续加强监管与引导,行业生态持续净化,转向精品化与健康化发展。政策规范下,创作、生产、播发等各环节在明确边界基础上,更集中精力与资源投入优质作品创作。创作者主动摒弃单纯追逐流量的模式,着力破解内容同质化问题,在“微短剧+”六大创作计划引导下,上半年微短剧创作题材分布更趋多元,悬浮虚构内容比例下降,现实题材与文化题材作品显著增加。非遗、文旅主题微短剧持续发力,普法微短剧依托丰富的素材库,从刑侦、反诈到缉毒,从反腐到跨代际追凶,出现了一批精品之作。

主旋律创作亮眼。从规划备案公示情况看,为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,今年抗战主题的主旋律微短剧集中涌现,《马背摇篮》《怒刺》《贝家花园的秘密》等作品正在紧锣密鼓创作中,有望为今年抗战题材文艺创作增添新亮点。

作品聚焦都市情感、女性成长、家庭亲情等社会议题,直面现实尤其是青年人的痛点问题,探索公共议题的大众表达,像《夫妻的春节》等作品,都实现了口碑与市场的双丰收。

审美层面则呈现明显的回归态势,文学性、戏剧性、艺术性、专业性重回创作核心,故事构建、人物塑造、台词打磨愈发受到重视,情感表达从单纯的情绪化宣泄升级为深层情感传递与情怀抒发。

上半年的爆款作品《家里家外》,上线亿。横屏剧市场审美进阶表现得更加明显,广电总局精品片单中的横屏剧作品,强调叙事逻辑与人物塑造,在服化道景、演员演绎等方面都更加自觉地向专业文艺创作靠拢。入选国家广电总局“跟着微短剧去旅行”创作计划第六批推荐剧目的《狮城山海》,作为国内首部投资过亿的精品微短剧,其创作团队来自高分长剧《唐朝诡事录》班底,演员阵容也突破短剧常规,邀请到巍子、吴启华、许绍雄等老牌长剧演员加盟,彰显出行业对专业品质的追求。

头部影视公司、媒体机构纷纷入局,多地出台了微短剧发展扶持政策,通过资金激励、资源整合、产业基地(园区)建设、创作引导等举措,推动微短剧从“小作坊”式生产向全链条工业化生产转型。人工智能技术的应用大幅降低了制作成本,在科幻题材等领域表现尤为亮眼。抖音、四川新传媒集团与悟空传媒联合出品的AIGC科幻短剧《太阳坠落之时》,全流程采用AIGC技术打造,展现了技术赋能创作的巨大潜力。而快手“AI创想剧场”计划则志在推动全民参与创作,让AI技术成为新大众文艺内容生产的趁手工具。

通过类型化内容聚合形成特色品牌,腾讯视频将精品短剧品牌“十分剧场”升级为“十分短剧”,通过实施会员免费等权益机制,将短剧权益深度整合进VIP会员体系,有效提升了用户粘性。

像湖南卫视推出的“730大芒剧场”等,直接推动微短剧进入卫视黄金档。东方卫视为让微短剧内容与电视大屏更加适配,2024年底,在微短剧《我的归途有风》开播时,创新尝试在电视端加入弹幕功能,增强互动感的同时,平衡了短剧在大屏的视觉效果。

以红果短剧为代表的免费模式正深刻重塑微短剧行业的生产格局。尽管免费播出平台也充斥大量同质化内容,但其对充值投流模式的冲击,以及所能提供的大量存量作品,将促使产业链上各环节重新审视创作方向,重构内容竞争力。

主要包括以下几种形态:首先是经典影视IP的微短剧改编,如芒果TV已经对经典剧集《还珠格格》重新翻拍短剧,借助原IP的国民认知度,可以想象,这一作品很容易快速打通受众市场;经典文学IP的微短剧改编,同样值得期待,从《西游记》《三国演义》等名著中选取经典片段重新演绎,借鉴传统折子戏形态,融入现代审美与网络话语表达,可以让传统文化以更轻盈的方式触达年轻群体;品牌综艺的IP衍生微短剧,将综艺节目的核心IP、嘉宾人设或经典场景延伸为微短剧剧情,既可以延续综艺的热度,巩固粉丝基础,又可以借助叙事内容,丰富和深化IP内涵;最后,微短剧原创IP系列化开发更是显著趋势,围绕核心角色构建衍生故事,微短剧可以逐步沉淀、积累品牌影响力,逐步实现从单次传播向可持续的文化品牌建设进化,不仅可以大幅节约系列作品未来宣发成本,也可以为作品的赋能价值奠定良好基础。

行业整体繁荣的背景下,问题与挑战同样不容忽视。首先,创作同质化问题依然突出,“霸总”“甜宠”等套路化叙事,悬浮、狗血等问题,在整个行业内,尤其小程序剧领域仍然存在。此外,成本飙升与盈利压力,是行业发展面临的双重挑战。在精品化发展需求下,单部微短剧制作成本大幅上涨,伴随激烈市场竞争,投流成本居高不下,平台分账回款周期长,中小制作团队面临巨大的生存压力。

站在年中节点回望,2025年上半年,微短剧在精品化转型中展现出强劲的升级动能与融合活力,从创作题材的多元拓展到传播模式的创新突破,从技术赋能的产业革新到IP开发的长效布局,行业正逐步摆脱粗放生长的印记,持续破局前行。相信未来,随着政策规范持续完善、技术应用不断深化,微短剧一定会以更深厚的文化内涵、更专业的创作水准,链接大众情感、赋能经济社会发展,不断为数字时代的大众文艺创作注入新的力量。